需求分析最核心的目标,是找到“为什么要做”以及“到底要做什么”。对开发团队、产品经理、设计、测试以及客户来说,这其实就是共识的搭建过程,甚至可以说是最大程度减少返工和反复的法宝。

早期iPod火的时候,苹果内部的故事特别简单:他们不是直接传达一大堆功能,而是抛出一句“1000首歌装进口袋”。这句话背后就是一次极其精准的需求分析。它让每个人都明白最终目标是什么,同时避免陷入无休止的细节争论。

需求分析怎么做?——十个关键步骤,帮你理清大方向

很多产品刚起步,大家脑子里只有一个大概的idea,而需求分析,就是要把这个“模糊想法”逐步变得具体。实际操作中,这十个方向不能落下:

- 明确目标。项目为什么要做,做成什么样算达标,这是第一步。可以通过和用户交流,团队头脑风暴,把所有的观点都梳理清楚。

- 功能需求。这个不用多说,主要描述产品具体要实现哪些功能。小到按钮,大到系统架构,都要梳理出来。

- 非功能需求。重点要明确性能、安全、响应速度这类“看不见却必不可少”的点,别省略。

- 用户需求。谁会用产品,这些人喜欢什么、讨厌什么、最常见的困扰是什么,都值得挖掘。别光问产品负责人,还要想办法找到真正的用户。

- 系统接口。需要跟哪些系统打通?API怎么设计?这些前期弄明白,后续联调才不会手忙脚乱。

- 数据需求。数据字段、存储结构、展示格式。有些东西没理清楚,就容易一边开发一边返工,加班总跟着你。

- 性能要求。页面要多快、并发多少、稳定性标准,早点聊清楚,节奏才稳。

- 约束和限制。时间、预算、外部依赖、技术老旧,这些都要提前摊牌,不然一拖就拖成大项目。

- 质量标准。系统做出来好不好,靠什么指标判断。回头还要测,这时有了“旗帜”。

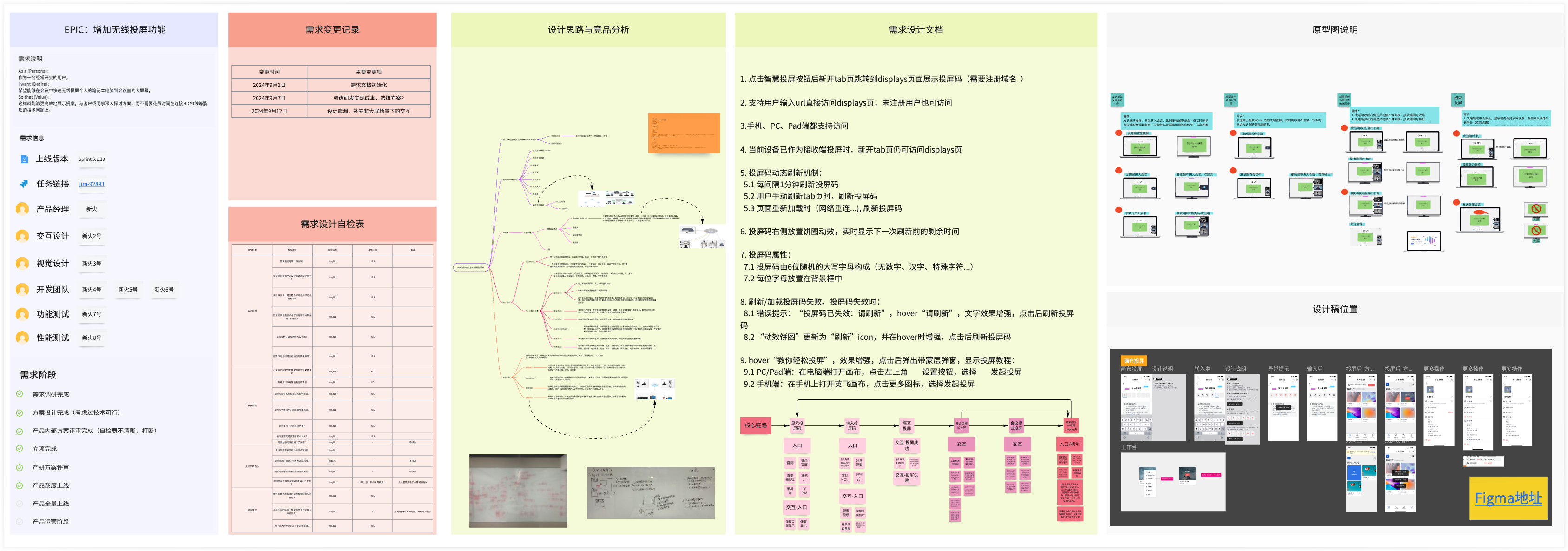

- 变更管理。需求肯定会变,怎么提、怎么过审、怎么文档化、历史版本查怎么查,这套机制要有。

需求分析的具体操作流程

- 访谈沟通

多找用户聊聊,包括一线操作员和经常使用的顾客。问题尽量接地气,比如“排队慢最常见在哪步骤”“曾经扫码失败的反馈有多少”,而不是只聊亮点或不足。

- 问卷和数据采集

通过线上问卷搞到大批数据,一定要数据和实际体验结合分析。做到心里有底。

- 原型设计

用技巧把想法画出来,不要怕推翻重来。用英飞思想家能快速把流程画成图,工具本身很容易上手,大家都能理解。

- 场景模拟和用户故事

场景说清楚,谁参与、环境条件、典型操作。每步都带着问题去复盘流程。

- 用例/流程拆解

把上述每个核心功能列出用例,分配到开发、测试、产品同事,每个人都知道自己该干啥。

- 里程碑与迭代

定任务分阶段,不追求一步到位,反而能更快做出用户喜欢的产品。

做需求分析,如何用好工具?

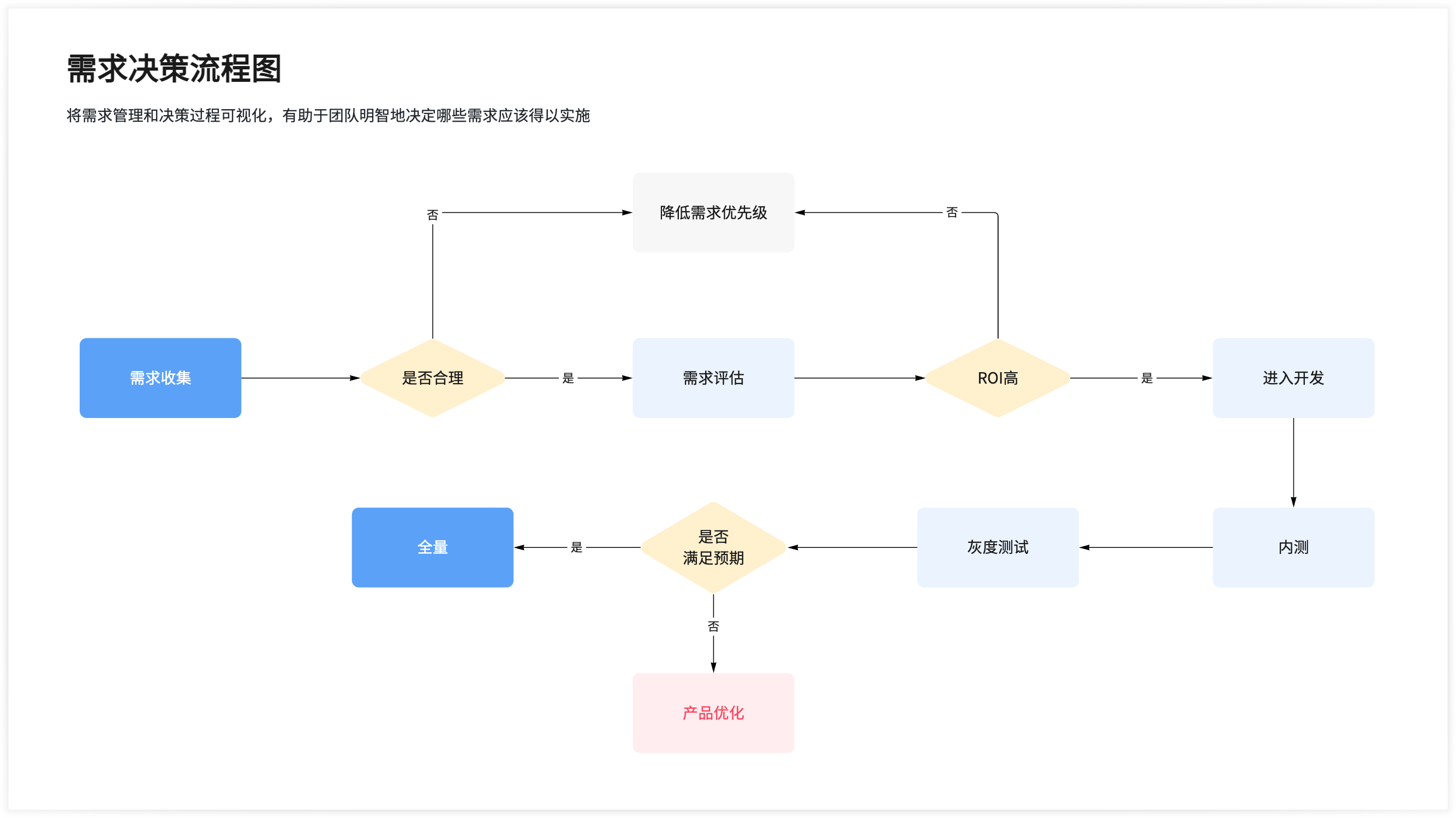

“白纸黑字”写报告已经过时了。现在都讲可视化、协同。你可以用需求分析工具直接把要素梳理成流程图、数据图、任务看板,需求随时同步,变更也查得到。做流程梳理、接口文档、需求讨论都高效不少。

高级玩法:收集、复盘和优化

做到一半,需求常会变。别怕返工,设好“升级通道”就好。关键是用英飞思想家那些自动化功能,跟踪版本、对比变更,省心多了。

常见问题 FAQ

Q:做需求分析是不是太费时间,有什么捷径?

A:初期投入一点,后面少加班,返工次数会少很多。建议先重点搞清楚最核心的需求和最大风险点,其它没想清的可以分阶段逐步细化。

Q:需求分析报告有什么必须模板吗?

A:结构清楚,逻辑顺序对得上现实场景就行。建议包括项目目标、用户需求、功能列表、数据结构、里程碑、风险点六大板块。用英飞思想家—需求模板可直接套用。

Q:需求分析方案如何避免遗漏?

A:阶段性评审,找开发、产品、测试还有用户一起来拍板,不要光靠一个人,容易有盲点。